En una entrevista, uno de los migrantes venezolanos que quiere regresar a su país dijo.«Estamos en casa cuidándonos y hemos pagado un mes (de arriendo), pero ya no alcanzamos ni para comer. La única ayuda que hemos recibido fue una funda de comidita»

El éxodo

El primer éxodo de los venezolanos por el mundo empieza en el 2003 con los despidos de 20.000 trabajadores de PDVSA. Ellos realizaron una paralización del sistema petrolero en el gobierno de Hugo Chávez. Su destino fue Colombia, país que empezaba en esos momentos un boon petrolero y por tanto necesitaba trabajadores expertos en el tema.

La segunda migración vino entre los años 2005 y 2008. La misma fue consecuencia de una persecución política y de la pseudo nacionalización de varias empresas industriales y agrícolas, que fueron a manos de militares o adláteres del gobierno narco socialista de Hugo Chávez. Esa crisis económica y política, hizo que cerca de 700 mil venezolanos salieran de su país en búsqueda de otros lugares para su subsistencia.

puede leer: VALERIA DELGADO, MÉDICA ECUATORIANA EN EL GREGORIO MARAÑÓN

La persecución narco chavista, que se auto denominó SOCIALISMO del SIGLO XXI, robó los ideales y sueños de los grupos sociales, obreros, indígenas, campesinos y feministas. Además hizo que el pueblo de Venezuela empezará a buscar países dónde ir.

Los países a los que llegaría esta segunda migración, serían aquellos que les permitiera vivir sin miedo a ser perseguidos o a morir por ser contrarios a uno de los peores regímenes de América Latina. Sólo comparable con las dictaduras de Brasil, Chile y Argentina o con los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador, los Kirchner en Argentina y de Álvaro Uribe en Colombia.

Datos de la migración

La tercera migración la tenemos con la población venezolana que llega a Ecuador desde el año 2015. Es año el número fue de 8901 personas. En el 2016, que empezó la ola de refugiados, el número aumentó a 23719. En el 2017 llegaron un total de 39529. Además en esa fecha el éxodo de venezolanos en el mundo ya era de varios millones. En el 2018 llegaron 116496 y en el 2019 los refugiados fueron 240126. En total la migración venezolana en el mundo llega a más de 5 millones de personas.

La xenofobia ecuatoriana y el mal gobierno de Moreno

La falta de una política en Ecuador sobre migraciones y lugares donde pueden llegar los refugiados de diferentes países y la pésima declaración de la emergencia humanitaria y el corrupto manejo del gobierno de Lenín Moreno al abrir un corredor humanitario sin ningún sustento y planificación social, de salud y humanitaria, llevó el miedo a los sitios donde llegaron los hermanos venezolanos.

Esa xenofobia nació en el 2019, por el asesinato de una mujer por parte de su novio venezolano en la ciudad de Ibarra, debido a un error de la policía ecuatoriana al no intervenir a tiempo y salvar la vida de la mujer por orden de las autoridades políticas, en especial de María Paula Romo. Esos actos violentos realizados por migrantes ecuatorianos, los hemos vivido acá en Europa y no hemos visto xenofobia.

puede leer: MUJERES RURALES TEJIENDO CUIDADO Y MOVILIZACIÓN EN ECUADOR

Otros motivos de la xenofobia de los ecuatorianos son los actos de desesperación de los venezolanos. Actas derivados de que llegaron al país luego de recorrer a pie miles de kilómetros y en el camino las mafias del narco, las laborales y las de tráfico de personas les explotaron.

Pero en Ecuador nos hemos olvidado que Venezuela recibió a miles de ecuatorianos con las manos abiertas en varias crisis económicas que sufrimos por los corruptos gobiernos y las dictaduras.

Personalmente tengo familiares que han migrado a otros países, incluido Venezuela y yo soy un migrante en España.

La vuelta a casa por la pandemia del Covid-19

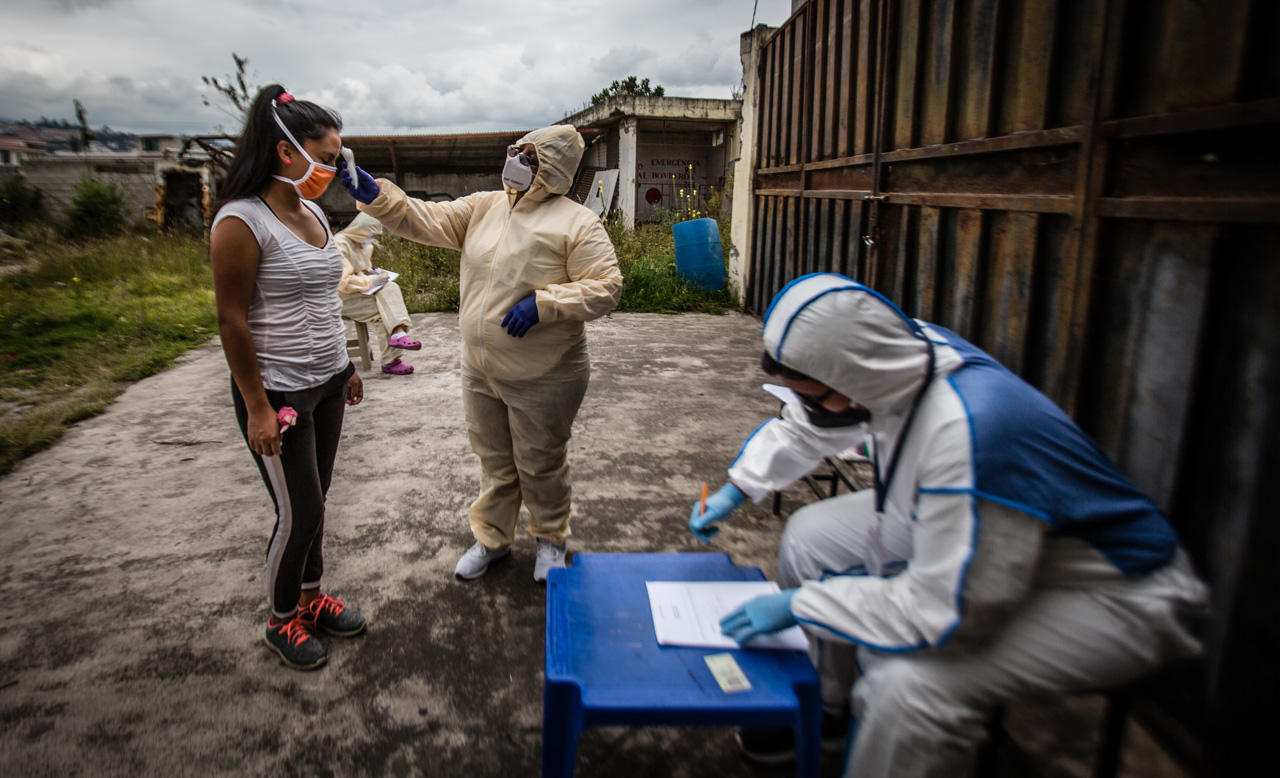

En estos momentos de emergencia social y económica derivada de la pandemia por Covid-19 la población latinoamericana y en especial la ecuatoriana y migrantes venezolanos están viviendo un alto riesgo sanitario y alimentario.

Por ello, a principios de mayo, venezolanos han acampado en las afueras de la embajada de Venezuela en Quito, pidiendo ayuda para volver a sus casas. Las fronteras ecuatorianas están cerradas para contener la expansión del virus y por ello demandan que el gobierno facilite vuelos humanitarios que les permita retornar a su país.

Su situación es especialmente vulnerable ya que los migrantes no tienen acceso al sistema de salud, y muchos de ellos han sido expulsados de sus viviendas, porque no son capaces de pagar la renta.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de la población venezolana en Quito, vive del día a día, de su venta en las calles y en estos momentos de confinamiento el trabajo escasea.

puede leer: COVID-19: LA EPIDEMIA Y LA SOCIEDAD

En una entrevista, uno de los migrantes venezolanos que quieren regresar a su país dijo: «Estamos en casa cuidándonos y hemos pagado un mes (de arriendo), pero ya no alcanzamos ni para comer. La única ayuda que hemos recibido fue una funda de comidita»

La solidaridad y el apoyo mutuo no debe dar la espalda a los hermanos venezolanos, pero tampoco el apoyo gubernamental. Aunque en estos momentos no existe una verdadera política social, de salud y alimentaria, que permita salir del caos creado por la pandemia.

A esto hay que sumar la corrupción que se vive en Ecuador por parte de los políticos y las mafias con las que trabajaba el Estado y el gobierno de Lenín Moreno.